INTRODUCTION

s).jpg)

UNE PRESQU'ÎLE ENCLAVÉE

s)%202.jpg)

s)%203.jpg)

s)%204.jpg)

LA HALLE DE LA CRIÉE

s)%205.jpg)

s)%206.jpg)

s)%207.jpg)

s)%208.jpg)

s)%209.jpg)

PROBLÉMATIQUE

s)%209.jpg)

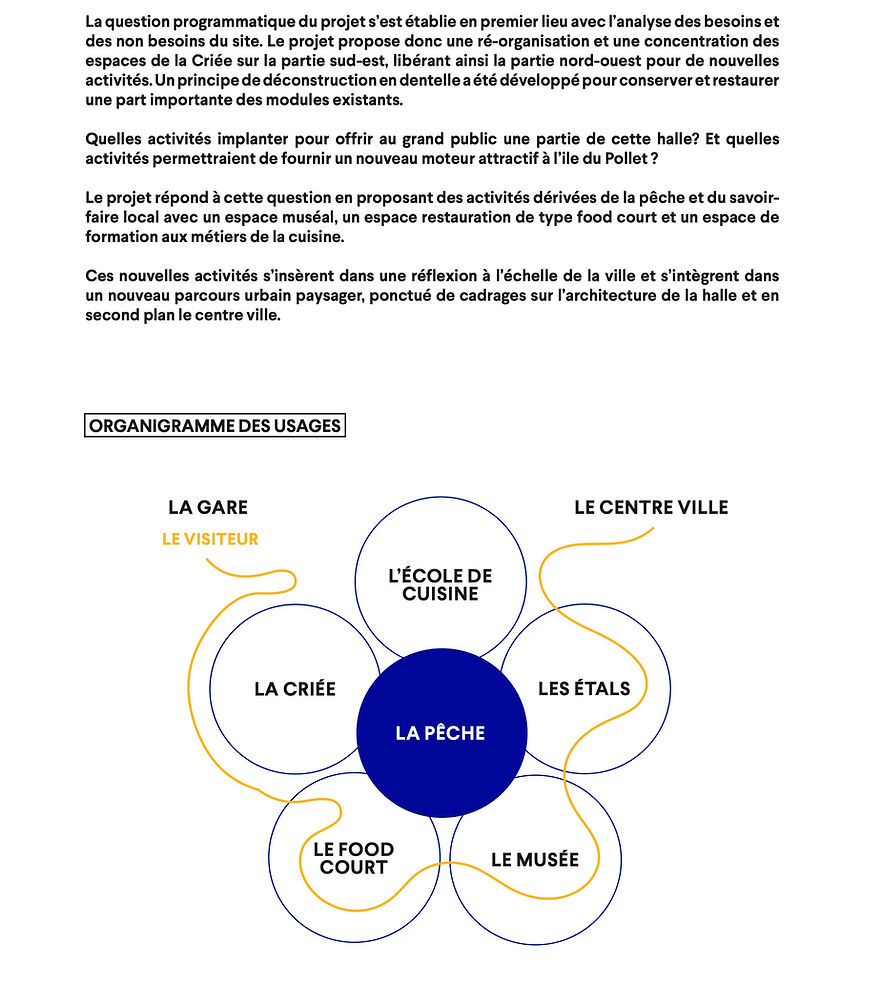

UN PROGRAMME AUTOUR DE LA PÊCHE

s)%2010.jpg)

s)%2011.jpg)

s)%2012.jpg)

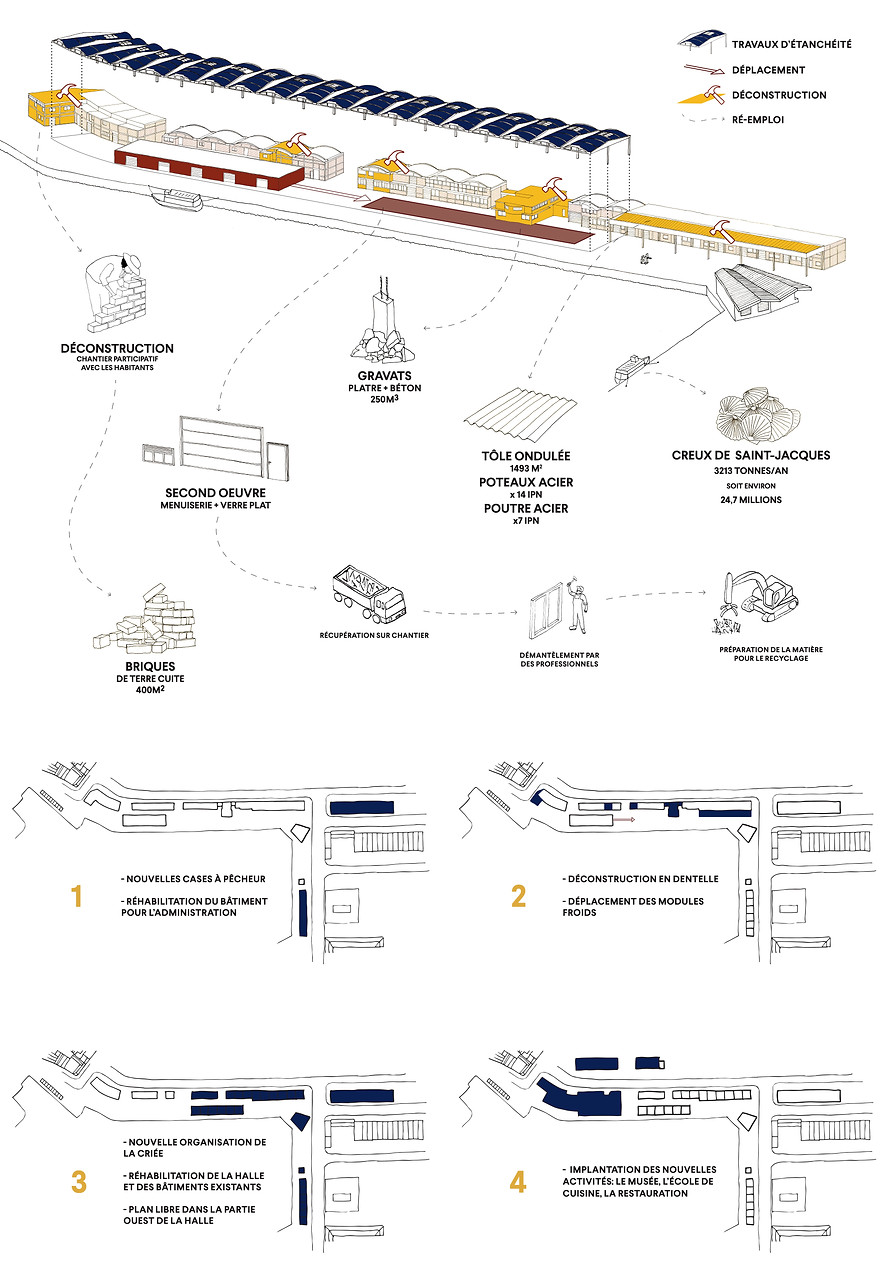

MODE OPÉRATOIRE

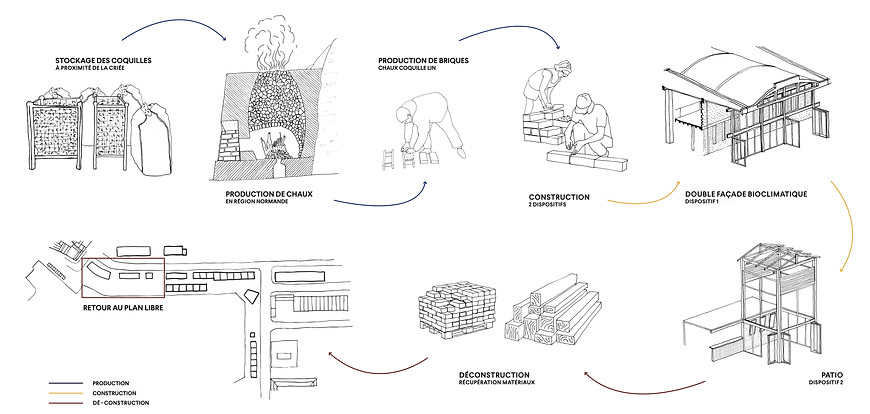

Cette transformation de la halle a été pensée à partir des ressources disponibles localement, et avant tout sur le site même de la Criée. La déconstruction en dentelle ne permet pas seulement d’implanter un nouveau programme, elle offre aussi l’opportunité de réemployer le fruit de cette déconstruction, c’est-à-dire les matériaux.

400 m2 de briques de terre cuite sont ainsi réemployées et réintégrées au projet. Les menuiseries sont démantelées et le verre plat recyclé. Les gravats sont utilisés pour les nouvelles fondations, et la tôle ondulée est réutilisée en toiture des cases pêcheurs. Le chantier s’envisage en 4 phases, avec d’abord la construction des nouvelles cases pêcheurs et l’administration. Puis, avec la déconstruction d’une partie des bâtiments et le déplacement des modules froids permettant à la Criée d’être fonctionnelle pendant la troisième phase comprenant la réhabilitation de la halle et des bâtiments existants. Et la dernière phase consiste en l’implantation du musée, de l’école de cuisine et de l’aire de restauration.

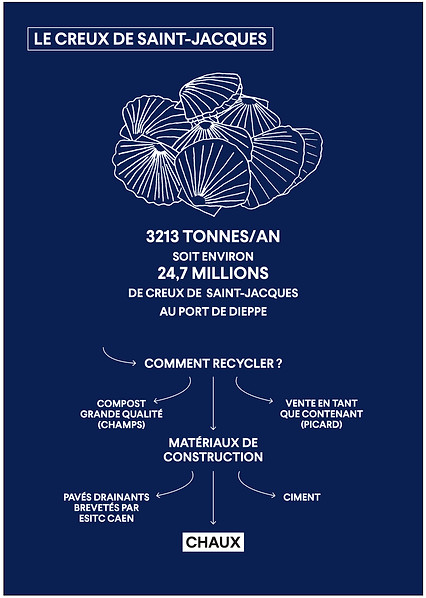

Une autre ressource disponible sur site est la coquille Saint-Jacques. Dieppe étant l'un des premiers ports de Coquilles-Saint-Jacques français, 24 millions de creux de coquilles par an sont destinés à être jetés. C’est donc une ressource ultra-locale abondante.

EXPÉRIMENTATION

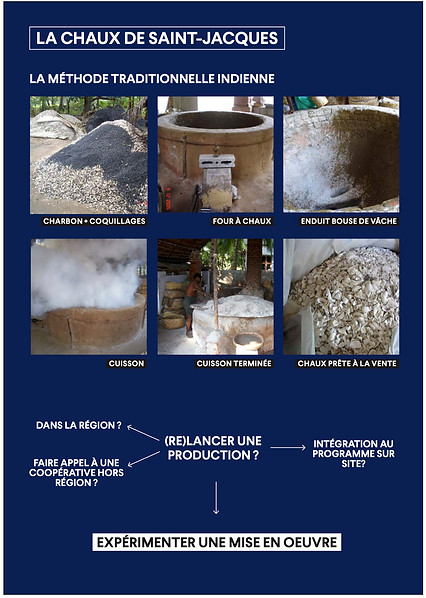

La démarche a mené à la recherche des possibilités de recyclage du creux de coquille, et particulièrement en matériau de construction. C’est notamment le cas depuis peu avec les pavés drainants développés par l’ESITC Caen. Mais la partie qui semble être la plus intéressante est la possible transformation de la coquille en Chaux, notamment selon la méthode traditionnelle indienne.

Cette idée de production de chaux à partir de la coquille de Dieppe, elle s’imagine à l’échelle régionale avec un besoin en Normandie pour la rénovation du patrimoine en colombage. Et même si la chaux ne représente aujourd’hui que 5% des liants utilisés dans le bâtiment (90% en 1940) on peut prédire une recrudescence de la demande parallèlement à l’augmentation des matériaux bio-sourcés.

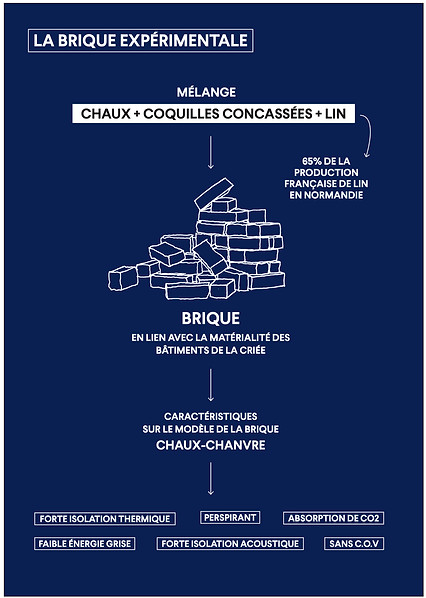

Cette hypothèse est exploitée dans la conception du projet et forme également une piste pour le recyclage des coquilles dans les années futures. Une fois la coquille transformée en chaux, l’étape suivante consistait à tester une mise en oeuvre, et plus particulièrement la brique en lien avec la matérialité de la Criée.

La brique a été travaillée à l’échelle du 10e pour développer des assemblages. Certains ont des qualités pour guider le vent, d’autre pour filtrer la lumière tout en conservant les vues. Des recherches ont aussi été faite sur la prise de soleil de ces dispositifs pour multiplier la surface de captation de chaleur qui est rediffusée dans le bâtiment.

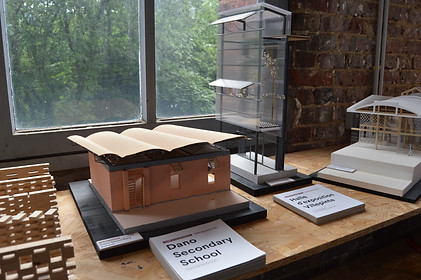

Deux références qui ont inspiré le projet : l’école de Francis Kéré à Dano au Burkinafaso et la halle d’exposition de Lacaton Vassal à Villepinte. Ces deux projets traitent de la double peau mettant en oeuvre des principes de ventilation naturelle, dans deux contextes totalement différents.

C’est ainsi un principe de double peau qui vient prendre place sous la halle est se développer à l’intérieur de ce grand espace. Cette façade se présente à la ville et crée un bâtiment habitable en régulant la température par sa fonction d’espace tampon, tout en y mêlant la ventilation naturelle. Le développement intérieur joue avec des sous-espaces à échelle humaine pour y accueillir les différents programmes.

Cette double peau vient s’adapter au climat Dieppois. La prise d’aire permettant la ventilation naturelle du bâtiment fait face à la direction dominante du vent à Dieppe c’est-à-dire un vent du Sud-Ouest. Elle est positionnée à une certaine profondeur de l’infrastructure bétonnée pour capter les rayons bas du soleil hivernal et se protéger des rayons estivaux en utilisant la voute comme une casquette. Ce premier dispositif s’associe au principe de patios qui s’installent sous les lanterneaux existants. Ils permettent un apport de lumière au coeur de la halle tout en participant au principe de ventilation intérieure et à la ventilation des comptoirs de cuisson.

Les travaux d’étanchéité de la halle permettent d’envisager un système de récupération des eaux de pluie, nombreuses en Normandie. L’eau récupérée est phyto-épurée et est utilisée pour les sanitaires et les espaces techniques de la Criée.

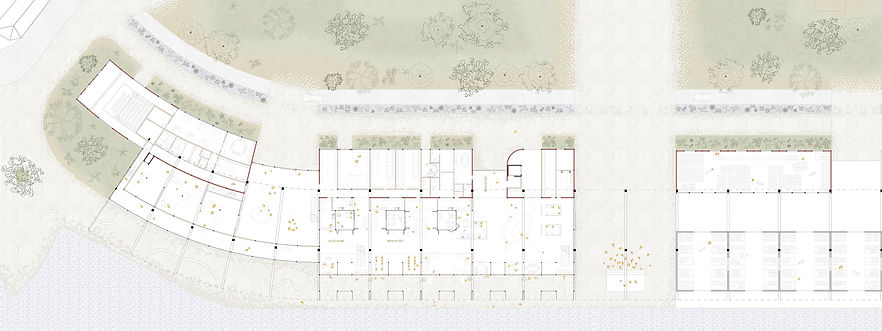

Le plan de rez-de chaussée présente l’articulation des espaces du musée et de l’aire de restauration qui fonctionnent ensemble avec des espaces servants qui prennent place dans les anciens bâtiments conservés. Les espaces d’assises se développent dans les zones de confort thermique produites par le principe de façade au rez-de chaussée comme en mezzanine, ainsi qu’autour des patios. Les comptoirs avec cuisson s’accolent aux patios pour leur ventilation. Le bar est traité comme un élément ponctuel qui sort de la trame et qui prend place dans un espace dilaté. L’accueil du musée est traité de la même manière et les deux éléments se répondent. La façade du musée présente un retrait plus important pour éviter au maximum les rayons direct du soleil dans les salles d’exposition et obtenir une lumière plus réduite.

Les salles d’exposition sont des espaces à la lumière plus tamisée, alors que le hall d’accueil ainsi que l’espace de restauration sont plus éclairés. Les ouvertures permettent des cadrages sur le centre ville en arrière plan, tout comme les dilations du moucharabieh à hauteur d’oeil.

Ce principe de moucharabieh, il s’imagine grâce à l’utilisation des briques de chaux, de coquilles et de lin. La brique est utilisée en remplissage d’une structure bois. La partie extérieure de la façade est conçue en bois et verre. Les structures des deux façades sont en autonomie par rapport à la structure béton. L’entre deux qui forme la galerie est un espace ouvert l’été, et clos l’hiver. À l’intérieur, le plancher de la mezzanine crée un sous-espace qui permet de retenir la chaleur transmise par la double façade. Le dispositif dialogue avec l’existant en s’en approchant tout en conservant une distance qui forme une sorte de respect envers la structure de la halle.

Ce principe de moucharabieh, il s’imagine grâce à l’utilisation des briques de chaux, de coquilles et de lin. La brique est utilisée en remplissage d’une structure bois. La partie extérieure de la façade est conçue en bois et verre. Les structures des deux façades sont en autonomie par rapport à la structure béton. L’entre deux qui forme la galerie est un espace ouvert l’été, et clos l’hiver. À l’intérieur, le plancher de la mezzanine crée un sous-espace qui permet de retenir la chaleur transmise par la double façade. Le dispositif dialogue avec l’existant en s’en approchant tout en conservant une distance qui forme une sorte de respect envers la structure de la halle.

En résumé, le projet démontre comment rendre habitable cette halle monumentale à partir d’une ressource abondante initialement traitée comme un déchet. Cette matière associée au climat local se développe en dispositifs architecturaux synonymes de confort et d’ambiances spatiales.

Le projet traite de la réhabilitation de la halle de la Criée avec dispositifs mettant en oeuvre une architecture bio-climatique tout en s’insérant dans un nouveau parcours urbain paysager.

La Tribune de Lacaton-vassal qui s’intitule « Arrêtez de démolir » a particulièrement résonné dans la réflexion et dans la démarche de conservation patrimoniale du lieu, symbole de l’architecture du port de Dieppe.